専門情報:めまい VNG / VOG

ビデオ眼振検査(VNG)は幅広く、さまざまな検査があります。眼球運動を記録し、眼振を検出する検査です。最も一般的な検査として温度刺激検査(カロリック検査)があります。それ以外にも、特定の姿勢や動作における眼振を評価する検査もあります。多くの場合、ゴーグルカバーを取り付けて遮眼した状態、つまり暗闇の中で実施します。そうすることで眼を周囲の環境に適応したり、固視したり、気を散らすことができないようにします。各検査間ではゴーグルカバーを外し、被検者の不快感を緩和し、眼の状態をリセットするようにします。

ビデオ眼振検査における眼球運動検査(VOG)では、ゴーグルカバーを外して視刺激を与え、眼球運動を記録します。検査中は頭位を固定して眼球運動だけで視標を追跡します。これらの検査は両眼で行うことを推奨します。

VOGは、急性前庭障害の診断においてMRI(磁気共鳴画像)よりも感度が高く、末梢性病変と中枢性病変を鑑別することができます。

眼球運動検査(VOG)

VOGでは、中枢の異常を検出することができ、最初に行われることが多いです。

検査項目は以下のとおりです。

- 注視眼振検査

- 追跡眼球運動検査(ETT)

- 急速眼球運動検査(サッケード)

- 視運動性眼振検査(OKN)

上記4種類の検査すべてにおいて異常がある場合、中枢性病変の存在が示唆されます。

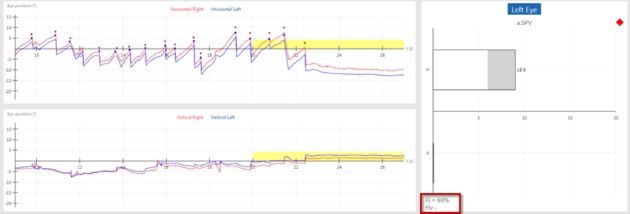

VNGは、自発眼振検査から開始します。他の検査結果すべてに影響を与える可能性があるためです。検査中は、ゴーグルカバーを取り付けた状態、つまり非注視下で正面視し、自発眼振(SPN)の出現有無を確認します。検査時間は通常30秒で設定します。一般的に、平均緩徐相速度(aSPV)は6°/s以上の場合に異常所見として、他の条件と組み合わせて評価します。

検査結果(異常例 - 水平方向)

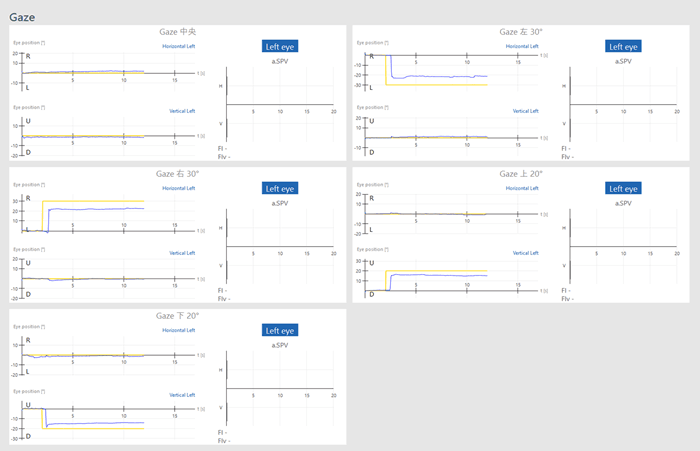

注視眼振検査では、静止した視標を正面および側方で注視したときの眼振の出現有無を確認します。つまり、眼球運動の制御能力を評価します。この検査は末梢性と中枢性、両方の異常を検出できる唯一の眼球運動検査です。

検査結果(正常例)

検査手順

- 被検者は座位になります。

- 検査者が被検者に検査の流れを説明します。

- ゴーグル装着後、被検者は画面を見ます。

- 画面に中央、左、右、上、下の位置で視標が順番に表示されます。

- 被検者は頭位を固定し、眼球運動のみで視標を注視するようにします。

重要なことは、被検者が頭位を固定し、眼だけで各方向の視標を注視することです。被検者が右側方注視で眼振が出現した場合、その眼振は右向き眼振です。疾患によっては患側を注視すると眼振は増強し、眼振の急速相は注視している方向に出現します。

評価項目

- 眼振の有無

- 眼振の向き

- 固視(fixation)の効果

末梢系性前庭障害の場合

- 定方向性眼振(水平性)の出現

- 固視による眼振の抑制

中枢系性前庭障害の場合

- 注視方向交代性眼振 / 純垂直性眼振 / 純回旋性眼振の出現

- 固視抑制が不可(固視によって眼振が増強する場合がある)

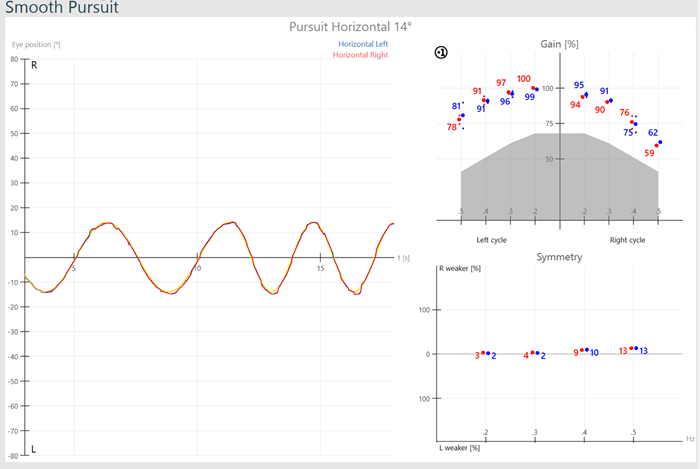

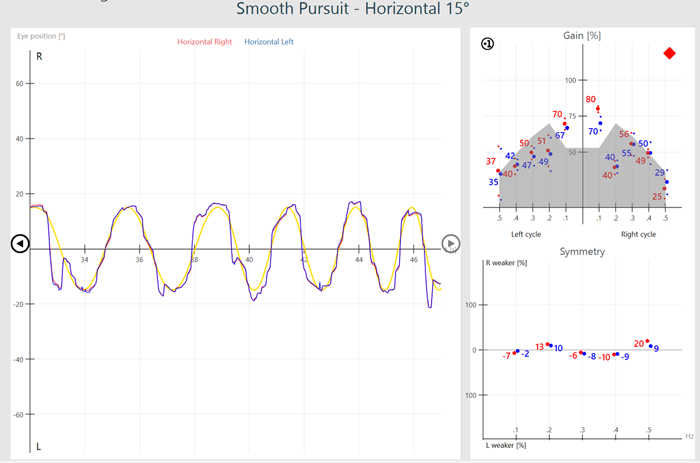

滑らかに動く視標を正確に追跡する能力を評価します。指定した一定の速度で水平・垂直に移動する視標を注視し、眼球運動のみで追跡します。眼球運動のゲイン(VOR)と正確性を検査します。 この検査では中枢前庭系の問題を検出します。

健常者では、視標の波形(黄)と眼球運動の波形(右眼=赤、左眼=青)は一致します。視標の波形と一致しないスパイクや不正確な波形が出現した場合は、中枢系に問題があることが示唆されます。

検査結果-水平方向(正常例)

検査結果-水平方向(異常例)

評価項目

- ゲイン(%):視標追跡における正確性と滑動性を示す値です。

- 対称性(%):左右の対称性を示す値です。

ゲインの評価:

- 視標を非常に滑らかに追跡した場合は、ゲイン100%となります。

- 滑らかな眼球運動に加えて、不規則なサッケードが出現した場合は、ゲイン100%を下回ります。

対称性の評価:

- 両側に左右対称のサッケードが出現した場合、大脳皮質や大脳基底核の異常、小脳疾患などが疑われます。

- 一側のみにサッケードが出現した場合は、同側の小脳半球や脳幹、頭頂後頭葉などに局所性の病変があることが考えられます。

対象視標を正確に捕える精度や急速眼球運動の潜時を評価します。被検者は急速眼球運動によって素早く正確に視標を捉える必要があります。視標の出現位置を予測させにくいようにランダムに呈示する方法で通常、実施されます。この検査は中枢前庭系を評価します。

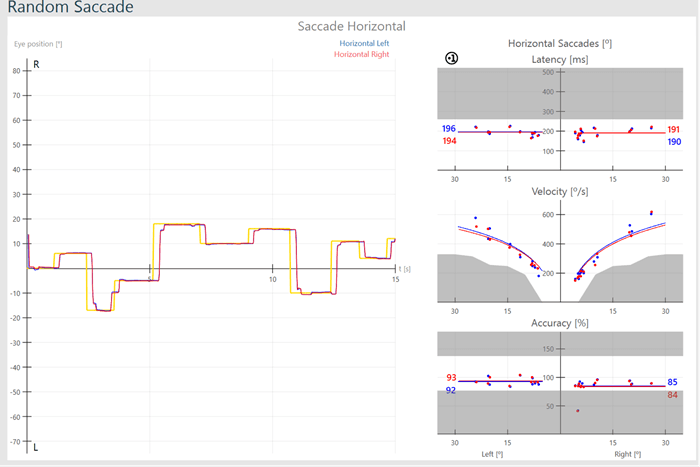

検査結果(正常例)

vng_5

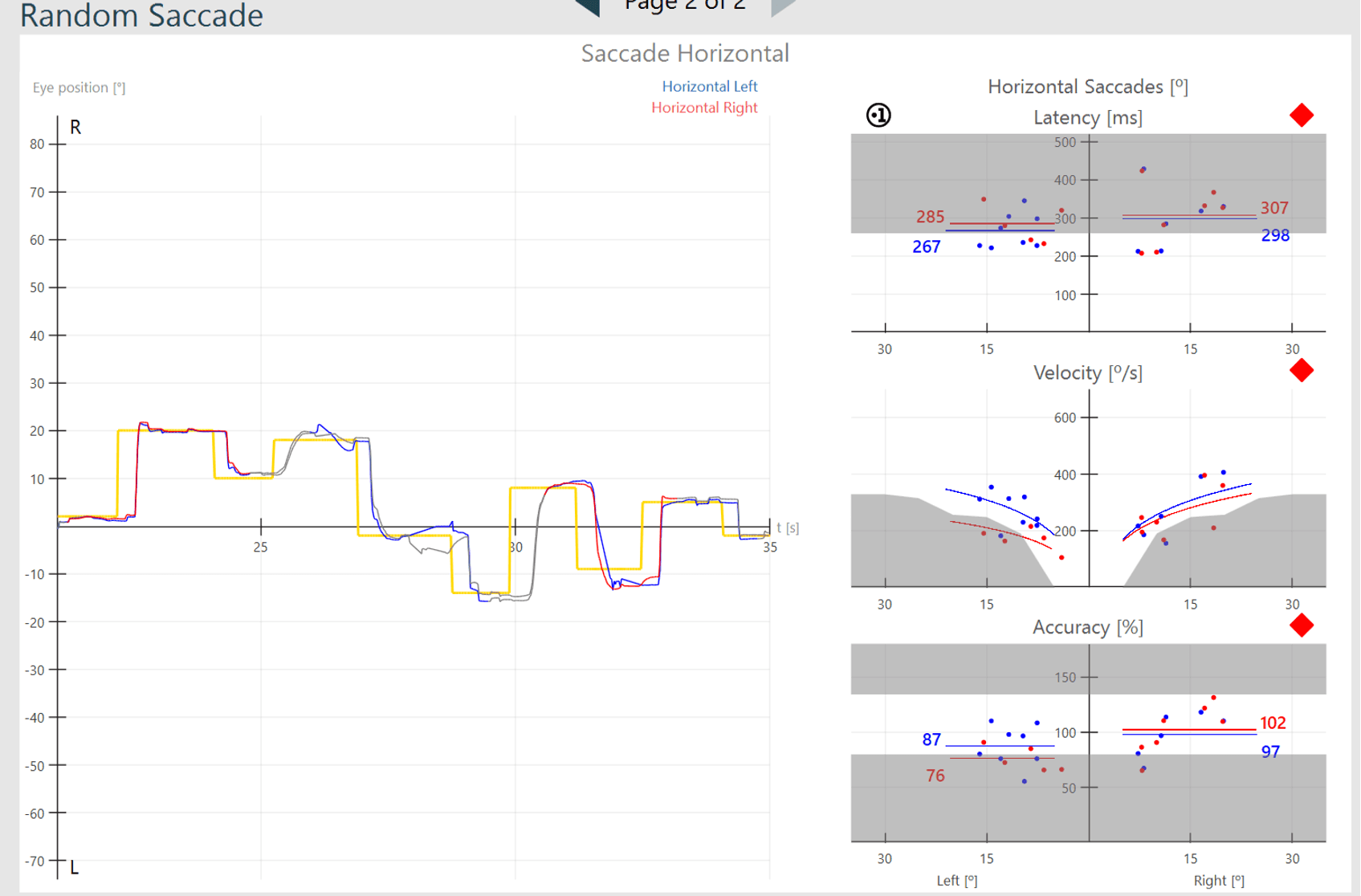

検査結果(異常例)

vng_6

評価項目

- 潜時(ms):視標捕捉までの時間を示します。

- 速度(°/s):急速眼球運動の角速度を示します。

- 精度(%): 視標捕捉の精度を示します。overshootやundershootを確認できます。

潜時の評価:

- 潜時の大幅な延長は前頭葉/前頭頭頂葉の大脳皮質や大脳基底核の病変が疑われます。

- さらに一側の場合は、その病変はより顕著になります。

速度の評価:

- 急速眼球運動の角速度が著しく遅い場合は、脳幹の病変、もしくは神経変性疾患に関連することの多い大脳基底核病変が原因である可能性があります。

精度の評価:

- 小脳を評価します。眼振は小脳で調整されています。

- 精度(正確性)の低下が認められる場合、カロリック検査でも異常がみられることが推定されます。

- 眼球運動が不十分である(undershoot)場合は、脳幹病変や神経変性疾患の疑いがあります。

- 眼球運動が過剰である(overshoot)場合は、小脳障害の可能性があります。

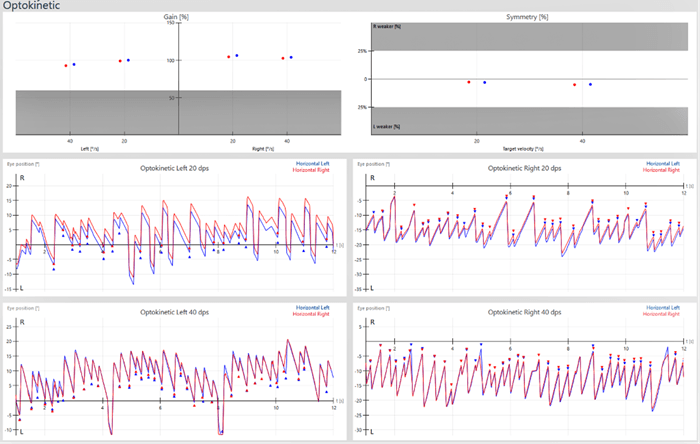

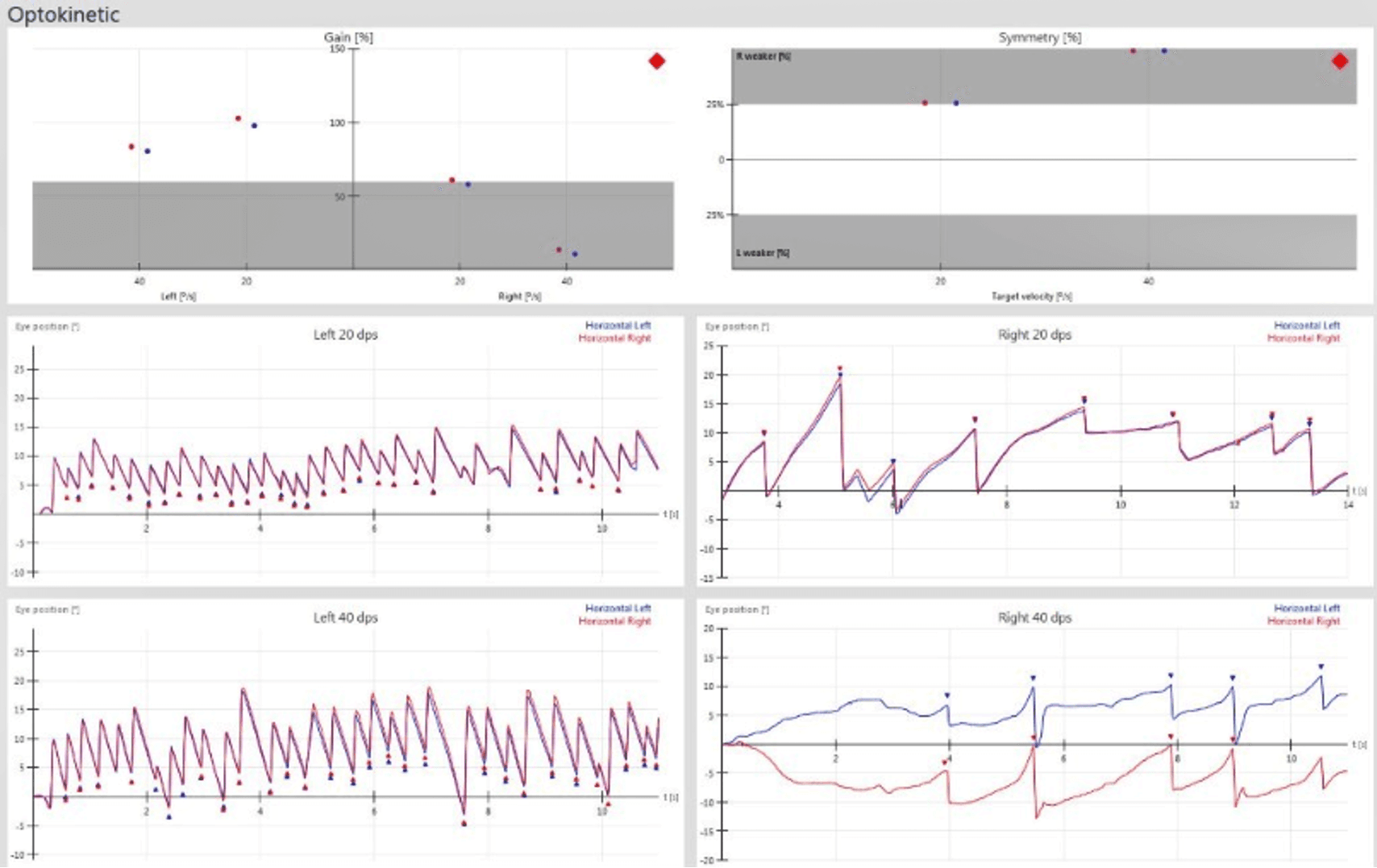

視運動性眼反射とは、動く視標を安定して追従するための機能です。視運動性眼振検査(OKN)では、左右に動く縦縞の縞模様を視運動刺激として使用します。視野全体において動く視覚パターンの刺激に対してゆっくりと追従する眼運動(緩徐相)と、新たな視覚パターンを視線に捉えるために反対側へは急速な眼運動(急速相)が出現します。

検査者は被検者へ、スクリーン上にある中央の線を見つめるように指示します。

対称的な視運動性眼振(OKN)を得ることができない場合は、中枢前庭系の機能障害を示唆します。ただ、この機能障害について、さらに特定することはできません。

機能障害のある被検者は、画像を凝視することで補おうとします。この場合、眼振図ではフラットな波形になります。異常な視運動性眼振(OKN)は、必ずしも中枢前庭系の機能障害を示すわけではありませんが、注視眼振検査と組み合わせて実施することで、中枢前庭機能の全体像を把握することができます。OKNでは、他の眼球運動に問題がある場合に中枢性の病変を再度確認するために用いられます。水平方向でOKNが正常な場合は、脳幹の機能が保たれていることを示しています。

検査結果-水平方向(正常例)

検査結果-水平方向(異常例)

頭位眼振検査の目的は、頭位変化による前庭系への動的刺激が眼振を誘発するかを評価することにあります。この検査では、中枢性または非局在性の病変を推定できます。

頭位変化による眼振の出現を確認するためには、被検者が固視できないように遮眼で実施します。

検査手順:

以下の順で頭位変換を行います。各頭位で約20~30秒は保持し、眼振を観察します。

- 被検者は仰臥位になり、正面視します。

- 左に頭部をゆっくり回転させます。

- 頭部を正面にゆっくり戻します。

- 右に頭部をゆっくり回転させます。

- 頭部を正面にゆっくり戻します。

次に懸垂頭位の状態で、以下の各頭位で約60秒は保持し、眼振を観察します。

- 被検者は仰臥位で懸垂頭位となり、正面視します。

- 左に頭部をゆっくり捻転させます。

- 頭部を正面に戻します。

- 右に頭部をゆっくり捻転させます。

- 頭部を正面に戻します。

大きい耳石がある場合は眼振がすぐに出現しますが、微小な耳石の場合は眼振が出現するまでに十分な時間を要します。そのため一定時間を各頭位で保持する必要があります。また、眼振が出現した場合には、固視灯を点灯させて固視抑制の有無も観察します。

眼振が一定の頭位で出現する場合、前庭機能障害を強く示唆します。頭位変換によって眼振が出現した場合は、頸部病変や末梢性前庭機能障害の可能性が推定されます。しかしながら、鑑別を行うにはさらに追加検査を実施する必要があります。

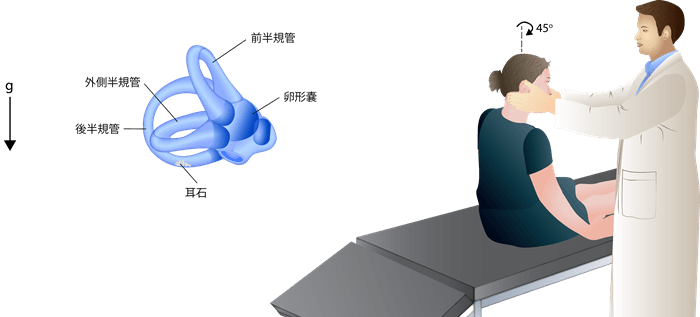

頭位変換眼振検査は、良性発作性頭位めまい症(BPPV)の鑑別を目的としています。

この検査は左右個別に実施します。

手順1

手順2

検査結果-左方向(異常例):

良性発作性頭位めまい症(BPPV)の鑑別

- 眼振の遅延(約2~20秒)

- 回転性眼振の出現

- 数秒後に眼振消失

- 再び座位を取ることで眼振の方向変化あり

- 一定頭位の繰り返しで眼振は減弱

上記に該当する眼振が出現した場合は、末梢性前庭機能障害が疑われます。

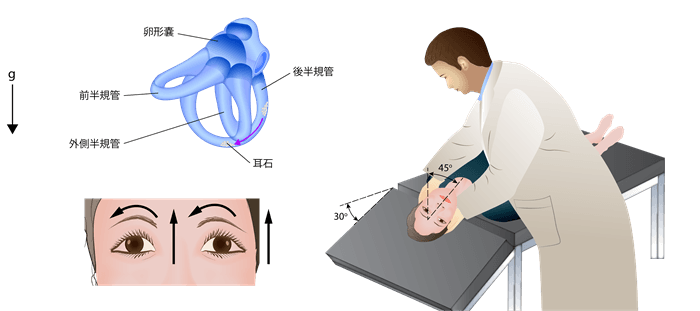

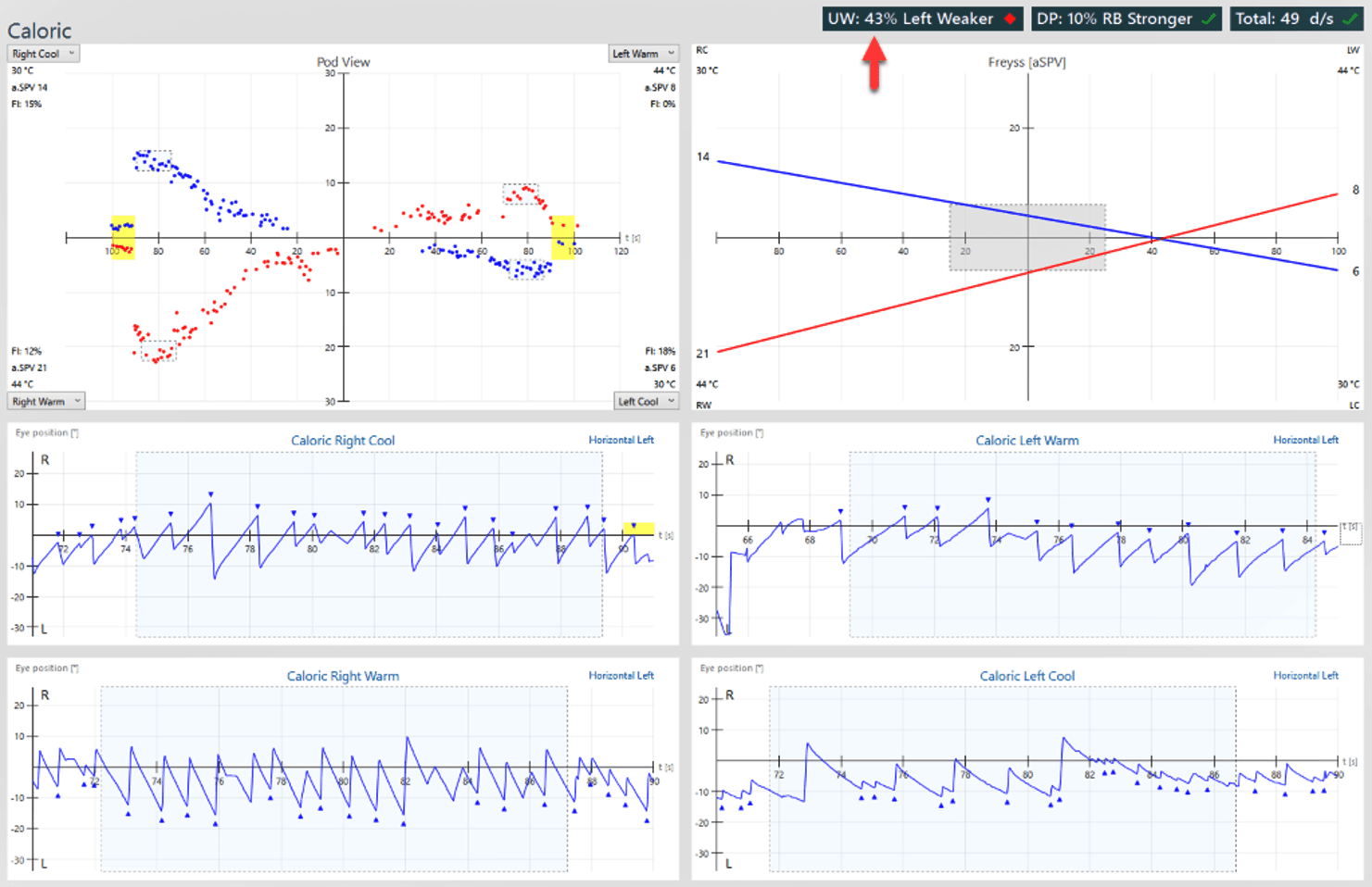

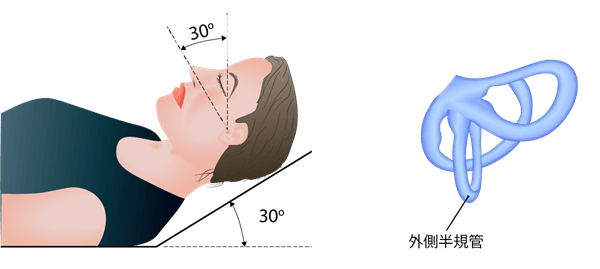

カロリック検査は前庭機能検査のゴールドスタンダードであり、外側半規管を左右個別に検査することができます。検査の目的は、末梢前庭系の左右対称性、各前庭器官の興奮性および抑制性の反応を左右個別に評価することです。外側半規管へのゆっくりとした回転刺激で誘発される眼振を観察します。回転刺激には通常、0.002~0.004Hzの低周波数を使用します。

検査ではまず、外耳道に水や送風を注入して刺激を与えます。その結果、鼓膜、耳小骨、そして外側半規管の内リンパ液が温度変化を受けます。これによって半規管内の内リンパ液が流動し、クプラがたわみ、有毛細胞が刺激されます。温水の場合、クプラは動毛に向かって傾き(=興奮)、冷水の場合、クプラは動毛とは逆方向に傾きます(=抑制)。物理的に半規管は動いていないが、「動いている」と脳は錯覚します。

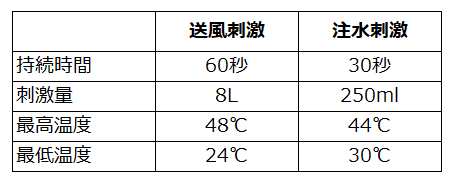

注水刺激は送風刺激よりも刺激が強いため、各刺激の注入には以下の条件が推奨されています。

灌流 / 灌風開始から約15~30秒後に刺激が始まり、約60~90秒後に刺激のピークを迎えます。

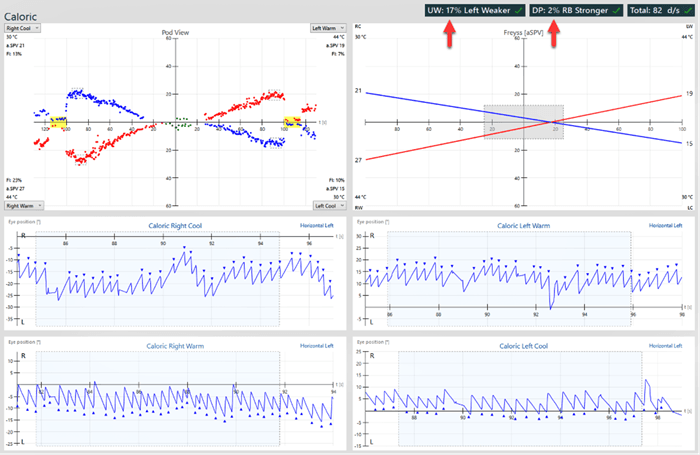

検査結果(正常例):

検査結果(異常例-左側機能低下):

評価項目:

-

Unilateral Weakness(UW, %):一側の半規管の機能低下を示す値です。

※日本ではほぼ同義で、「Canal Paresis(CP, %):半規管麻痺」を用います。 -

Directional Preponderance(DP, %):方向優位性。眼振方向の優位性を示す値です。

-

Fixation Index(FI, %):固視指数。中枢機能の固視抑制を示す値です。

※日本ではFIの逆数「Visual Suppression Index(VS, %):固視抑制指数」を用います。

眼振の向き:

-

温水注入= 注入した耳と同じ向きの眼振が出現

右耳へ注入=右向き眼振

左耳へ注入=左向き眼振 -

冷水注入=注入した耳と反対向きの眼振が出現

右耳へ注入=左向き眼振

左耳へ注入=右向き眼振

眼振波形は対称軸に対して線対称であり、明確な頂点の位相を持ちます。また、固視灯が点灯したとき、正常な場合には眼振が抑制されます。

異常所見

- 一側前庭機能低下:UW 25%以上の左右非対称性がある場合

- 両側前庭機能低下:両側の反応に対称性のある低下が認められる場合、両側とも平均緩徐相速度(aSPV)が12°/s以下の場合

- 眼振方向の優位性:右向き眼振と左向き眼振の差が30%を超える場合

- 固視抑制指数:50%以上の場合

- Hyperactivity:極端に増強した眼振が出現した場合、耳の解剖学的に異常のない、中枢性の問題が疑われます。

被検者の準備

検査前の被検者への指示

- 検査3時間前の飲食の禁止

- 快適な服装で、アイメイクはできるだけしないこと

- 付き添いの方と来院すること

検査前に耳鏡検査の実施

- 外耳道の湾曲具合

- 中耳病変の有無

- 外耳道内の異物確認

検査手順:

日本では少量注水法(20℃, 5ml, 20秒法)が一般的に実施されていますので、以下にその手順を示します。

冷温交互刺激検査を実施する場合は、以下と同様の手順で温水→冷水の順で行います。そのほうが眼振は増強されます。

- 被検者は安静な状態で仰臥位となり、水平に対して頭部を30°前屈させます。

- ゴーグルを装着し、ゴーグルカバーを取り付けます。

- 自発眼振(正面視)を観察します。

- 右の外耳道に冷水注入し、眼振を記録します。検査中、被検者は常に開眼状態である必要があり、被検者へ質問などするか、被検者自身が200から逆に数えるよう指示します。そうすることで眼振が増強します。

- 回復時間として最低5分は確保します。

- 左の外耳道に冷水注入し、4と同様に指示します。

- 回復時間として最低5分は確保します。

眼振がピークに達したとき、ゴーグル内に自動または手動制御で点灯した固視灯を被検者に固視させます。そのときに眼振が抑制されるか観察します。抑制されない場合は、中枢の問題が示唆されます。

単眼検査では、両側同時に眼球運動を評価することができません。輻輳性眼振や拡散性眼振など両眼の眼球運動により検出できる眼振やサッケードを評価するには、両眼検査を実施する必要があります。

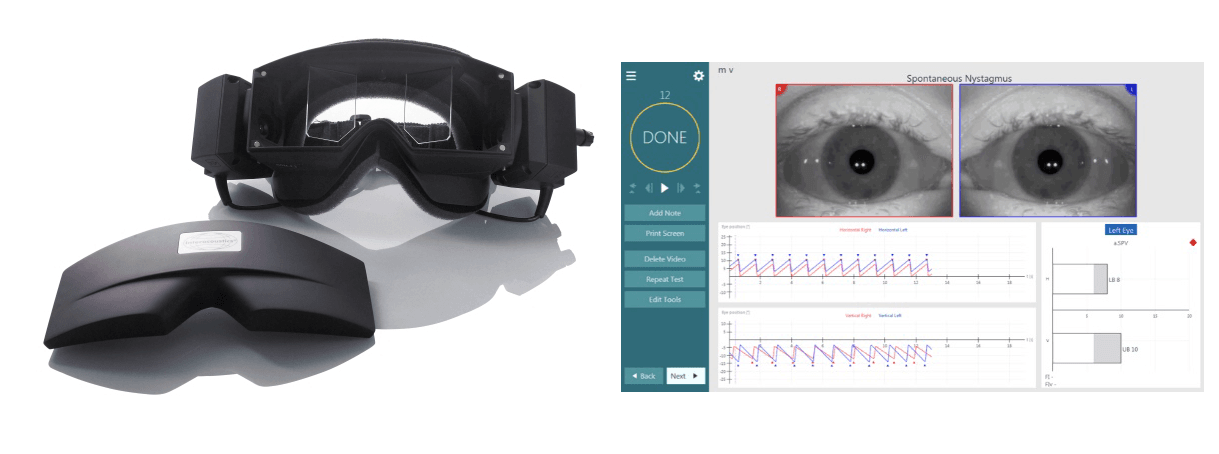

インターアコースティクス社製「VisualEyes515/525」では、ビデオ眼振検査(VNG/VOG)を実施できます。

VisualEyes515/525の主な特長を以下に示します。

- 暗い瞳や明るい部屋でも瞳孔を見失わず、アーチファクトを最小限に抑えることができる眼追跡機能

- 固視灯は自動または手動で制御可能

- 平均緩徐相速度の異常検出機能:正常=白、異常=グレーでグラフ表示

- 眼球運動や検査風景の録画機能搭載。録画データはmp4形式で保存可能

- 検査は何度でも繰り返し実施可能。直前の検査結果は上書き保存か追加保存で選択

- 検査結果の正常(緑チェック)・異常(赤ひし形)表示

- カロリック検査で誤った向きに眼振が出現した場合、検査画面に警告が表示されます。

- 検査の目的に合わせて独自のプロトコルを作成・設定可能

- 眼振図の手動編集

- 単眼 / 両眼の記録(2台目カメラは後付けでも搭載可能)

- 単眼バージョンではカメラの付け替えが可能

- ゴーグルパッドは消耗品で衛生面にも配慮

販売名:VNG ビデオ式眼振計測装置

医療機器認証番号:225AKBZX00031000

注記:本サイトの掲載情報は一般的な情報であり、すべての検査結果を完全に解釈するためのものではないことをご了承ください。各検査結果は、他の医学的検査と併せて総合的に評価する必要があります。ダイアテックカンパニーは医学的精度や完全性において責任を負いかねます。さらに詳細な情報につきましては、関連する文献やめまい専門の耳鼻咽喉科医師へご確認ください。